Warum viele EAM-Initiativen scheitern – und wie Unternehmen es besser machen können

Enterprise Architecture Management (EAM) wird in vielen Unternehmen eingeführt, um die IT-Landschaft strategisch zu steuern und eine bessere Abstimmung zwischen IT und Business zu erreichen. Doch in der Praxis bleibt es oft auf eine reine Dokumentationsaufgabe beschränkt, ohne dass es eine echte Steuerungsfunktion für das Unternehmen übernimmt. Dies führt dazu, dass EAM-Initiativen hohe Investitionen erfordern, aber nicht den erwarteten Mehrwert liefern.

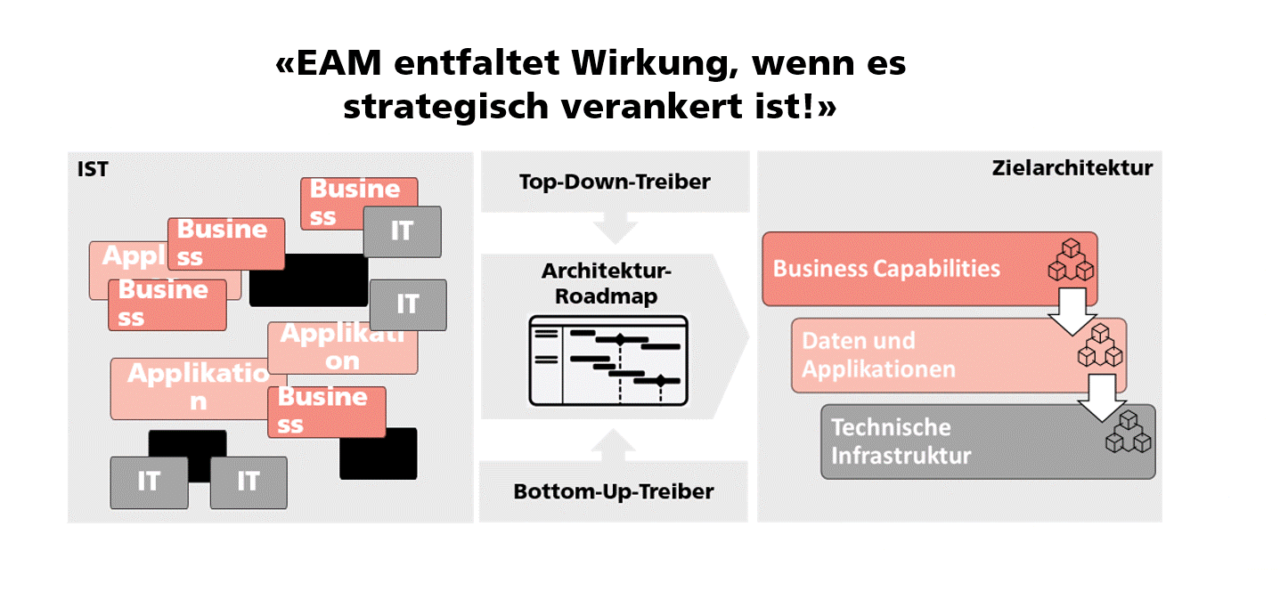

Die Ursachen für das Scheitern sind vielfältig, aber immer wieder zeigen sich ähnliche Muster. Ohne eine klare strategische Verankerung bleibt EAM ein reines IT-Werkzeug, das in der operativen Umsetzung stecken bleibt. Überkomplexe Strukturen, fehlender Business-Bezug und mangelnde Akzeptanz innerhalb der Organisation verhindern, dass EAM als wirkungsvolles Steuerungsinstrument etabliert werden kann.

Warum viele Unternehmen mit EAM scheitern

Einer der zentralen Gründe für das Scheitern von EAM-Initiativen liegt in der fehlenden strategischen Verankerung. Wird EAM nicht vom C-Level verstanden und getragen, bleibt es in der IT-Abteilung gefangen und verkommt zur reinen Dokumentationsaufgabe. Ohne klare Verbindung zur Unternehmensstrategie und Integration in die Steuerungsprozesse – etwa bei der Portfoliosteuerung und bei Investitionsentscheidungen – kann EAM sein volles Potenzial nicht entfalten. Statt als aktives Steuerungsinstrument genutzt zu werden, bleibt es eine isolierte Bestandsaufnahme der IT-Landschaft, ohne relevanten Einfluss auf geschäftsrelevante Entscheidungen.

Auch die Governance-Strukturen stellen oft ein Problem dar. Viele Unternehmen setzen auf überregulierte Entscheidungsprozesse mit zahlreichen Abstimmungsrunden und Freigabeschleifen. Dadurch wird die Architektursteuerung zu einem bürokratischen Prozess, der langsame und schwerfällige Entscheidungen zur Folge hat. Anstatt die IT- und Business-Transformation zu beschleunigen, blockieren komplizierte Governance-Modelle den Fortschritt.

Ein weiteres zentrales Problem ist der fehlende Fokus auf Business Use Cases. EAM wird oft als isoliertes IT-Tool betrachtet, das sich auf technische Komponenten konzentriert, aber keinen direkten Mehrwert für die Fachbereiche bietet. Wenn Geschäftsbereiche nicht erkennen, welchen Nutzen sie aus EAM ziehen können, fehlt die Akzeptanz und die Nutzung bleibt auf wenige Architektur-Teams beschränkt.

Zusätzlich sind viele EAM-Ansätze zu komplex gestaltet. Unternehmen versuchen, jede noch so kleine technische Komponente in einem detaillierten Meta-Modell abzubilden. Das führt dazu, dass der Aufwand für die Pflege der Architekturmodelle unverhältnismässig hoch wird. Ein überladenes Meta-Modell erschwert die Nutzung und führt dazu, dass EAM als ineffizient und schwer verständlich wahrgenommen wird.

Wie EAM erfolgreich umgesetzt werden kann

Ein effektives EAM muss pragmatisch, geschäftsorientiert und einfach in der Anwendung sein. Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren ist die Konzentration auf die wichtigsten Informationen nach dem Pareto-Prinzip. Anstatt jede technische Komponente im Detail abzubilden, sollte sich EAM auf die wichtigsten Informationen konzentrieren, die den größten Mehrwert liefern. Das reduziert den Aufwand, verbessert die Verständlichkeit und erhöht die Akzeptanz in der Organisation.

In der Praxis stellt sich dabei oft die Frage, wie realistisch es ist, diese „entscheidenden 20 %“ zu identifizieren. Unsere Erfahrung zeigt: Es geht weniger um mathematische Präzision – sondern um Fokus. Ein sinnvoller Startpunkt kann sein, sich zunächst auf:

- die Top 10 der geschäftskritischen Systeme zu konzentrieren,

- die zentralen End-to-End-Prozesse mit hoher strategischer Relevanz zu dokumentieren oder

- ausschließlich die Systeme und Schnittstellen, die für einen konkreten Business Use Case (z. B. digitale Transformation, M&A, IT-Konsolidierung) relevant sind.

Dieser gezielte Fokus ermöglicht es, schnell erste Mehrwerte zu schaffen – ohne den Anspruch, gleich die gesamte IT- oder Prozesslandschaft zu modellieren. So wird EAM nicht zum Selbstzweck, sondern zum Steuerungsinstrument, das konkret auf die aktuellen Fragestellungen des Unternehmens ausgerichtet ist.

Darüber hinaus muss EAM konsequent an Business Use Cases ausgerichtet sein. Unternehmen sollten klar definieren, welche geschäftsrelevanten Fragestellungen sie mit EAM beantworten wollen. Dazu gehören beispielsweise Fragen nach der Unterstützung strategischer Initiativen durch IT-Systeme, der Identifikation redundanter Technologien oder der frühzeitigen Erkennung von IT-Sicherheitsrisiken.

Ein weiteres entscheidendes Element ist die Benutzerfreundlichkeit. EAM darf kein kompliziertes Expertensystem sein, das nur Architekten nutzen können. Stattdessen sollten intuitive Dashboards, klare Visualisierungen und eine einfache Navigation sicherstellen, dass Fachbereiche, IT-Teams und das Management gleichermassen von den Informationen profitieren.

Die Integration in die Unternehmenssteuerung ist ebenfalls essenziell. Es kann nur dann erfolgreich sein, wenn es eng mit strategischer Planung, IT-Budgetierung und Innovationsmanagement verknüpft ist. Die Architekturmodelle sollten aktiv in Entscheidungsprozesse einfliessen und nicht nur als technische Dokumentation existieren.

Fazit

Viele Unternehmen führen Enterprise Architecture Management ein – doch ohne strategische Verankerung bleibt sein Potenzial ungenutzt. Die häufigsten Fehler sind eine zu starke IT-Fokussierung, komplizierte Strukturen und fehlender Business-Bezug. Ein pragmatischer, schlanker und mehrwertorientierter Ansatz kann diese Herausforderungen überwinden und EAM als echtes Steuerungsinstrument etablieren.

Wenn Sie sich in diesen Herausforderungen wiedererkennen und Unterstützung bei der Optimierung oder Neuausrichtung Ihres EAM benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Seite. Wir helfen Ihnen dabei, EAM effizient, praxisnah und zielgerichtet in Ihre Unternehmensstrategie zu integrieren. In einem ersten, unverbindlichen Gespräch analysieren wir gemeinsam, wo Ihr EAM aktuell steht und wie wir Sie bei der Weiterentwicklung unterstützen können.